«Язык есть вековой труд целого поколения. "Язык есть вековой труд целого поколения" (В.И. Даль)

В. И. Даль

Назвался груздем – полезай в кузов.

Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Вилами по воде писано.

Загребать жар чужими руками. От доски до доски…

А знаете ли вы что обозначают эти выражения и поговорки?!

Бить баклуши – бездельничать. А что такое баклуши? Когда на Руси хлебали щи и ели кашу деревянными ложками, десятки тысяч кустарей били баклуши, то есть кололи чурбачки липового дерева в качестве заготовок для мастера – ложкаря. Работа эта считалась пустячной, поэтому она и стала образцом не дела, а безделья.

«Вилами по воде писано» - выражение это означает следующее: очень все сомнительно, неясною первоначальное значение слова вилы – «круги», а не вид сельскохозяйственного орудия (вспомните «вилок капусты»)

«От доски до доски» - это выражение связано с книгой. У старых книг переплеты были массивные. Их делали из досок, которые обтягивали кожей.

По обычаю древних славян, никто не имел права отказать человеку в воде. С тех пор и пошло выражение как пить дать в значении: точно, несомненно.

Познакомьтесь, мой дружок - Маленький и быстрый Синеглазый ручеек Чубчик серебристый.

Он бежит издалека, По камням и сучьям. Я завидую слегка: Ах, какой везучий! Он увидит океан, Корабли и чаек.

Каждый мальчик-капитан О таком мечтает. Поспешает ручеек По траве и шишкам, А на спинке он везет Лодочку мальчишки.

Т. Жиброва

"Съешь же ещё этих мягких французских булок, да выпей чаю." - известная фраза, содержащая все буквы русского алфавита.

А знаете ли вы что такое палиндром (перевертень)?!

Жестоко – раздумье. Ночное м Качает виденья былого, Мерцанье встречает улыбки су Страданье – Глубоко-глубоко.

Страданье сурово улыбки встр Мерцанье былого – виденья ка Молчанье, ночное раздумье, - В.Брюсов

Каникулы. Нет на свете школьника, который не любит каникулы! А вот происхождение этого слова знают не все! При переводе его с латыни получится «собачка», «щенок»! Каникулой древние римляне стали называть самую яркую звезду в созвездии Большого Пса. В самые жаркие дни солнце проходило через это созвездие. Тогда-то и делали перерыв в занятиях, наступали каникулы!

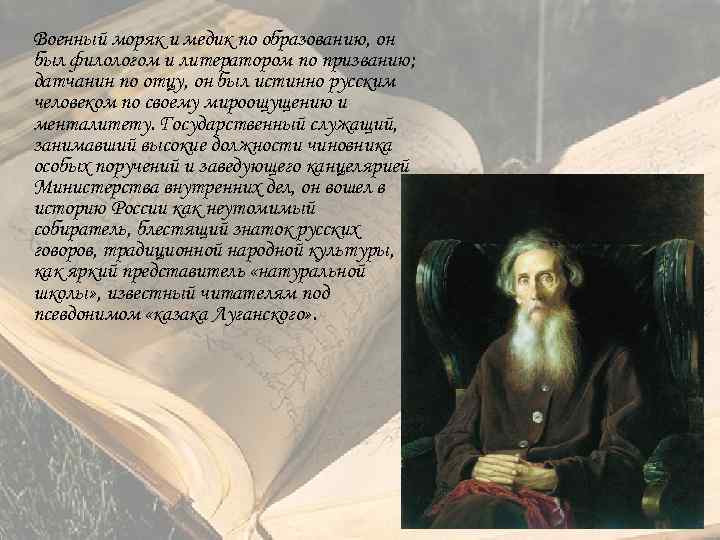

Военный моряк и медик по образованию, он был филологом и литератором по призванию; датчанин по отцу, он был истинно русским человеком по своему мироощущению и менталитету. Государственный служащий, занимавший высокие должности чиновника особых поручений и заведующего канцелярией Министерства внутренних дел, он вошел в историю России как неутомимый собиратель, блестящий знаток русских говоров, традиционной народной культуры, как яркий представитель «натуральной школы» , известный читателям под псевдонимом «казака Луганского» .

Военный моряк и медик по образованию, он был филологом и литератором по призванию; датчанин по отцу, он был истинно русским человеком по своему мироощущению и менталитету. Государственный служащий, занимавший высокие должности чиновника особых поручений и заведующего канцелярией Министерства внутренних дел, он вошел в историю России как неутомимый собиратель, блестящий знаток русских говоров, традиционной народной культуры, как яркий представитель «натуральной школы» , известный читателям под псевдонимом «казака Луганского» .

Родился Владимир в поселке Луганский завод (ныне Луганск) 10 ноября 1801 года. Его семья была высокообразованной. Отец был врачом, лингвистом, а мать – пианисткой, знала несколько языков, интересовалась литературой. Неудивительно, что Владимир получил прекрасное домашнее образование. В детстве в своей биографии Владимир Даль очень привязался душой к родному краю, позже даже взял себе псевдоним Казак Луганский.

Родился Владимир в поселке Луганский завод (ныне Луганск) 10 ноября 1801 года. Его семья была высокообразованной. Отец был врачом, лингвистом, а мать – пианисткой, знала несколько языков, интересовалась литературой. Неудивительно, что Владимир получил прекрасное домашнее образование. В детстве в своей биографии Владимир Даль очень привязался душой к родному краю, позже даже взял себе псевдоним Казак Луганский.

Образование в биографии Владимира Даля было получено в Петербургском Морском кадетском корпусе. Окончив его в 1819 году, отправился служить на флот. В 1828 1829 году принимает участие в русско турецкой войне. Даль участвует в сражениях, помогает раненым, оперирует в условиях полевых госпиталей.

Образование в биографии Владимира Даля было получено в Петербургском Морском кадетском корпусе. Окончив его в 1819 году, отправился служить на флот. В 1828 1829 году принимает участие в русско турецкой войне. Даль участвует в сражениях, помогает раненым, оперирует в условиях полевых госпиталей.

В сборнике П. В. Киреевского опубликованы сказки и предания об Илье Муромце в пересказах Даля, а также полученные через него архангельские былины в записях А. Харито нова. Тому же Киреевскому собиратель передал огромную коллекцию уральских песен; часть его материалов увидела свет в «Песнях русского народа» И. П. Сахарова. Киреевский Петр Васильевич

В сборнике П. В. Киреевского опубликованы сказки и предания об Илье Муромце в пересказах Даля, а также полученные через него архангельские былины в записях А. Харито нова. Тому же Киреевскому собиратель передал огромную коллекцию уральских песен; часть его материалов увидела свет в «Песнях русского народа» И. П. Сахарова. Киреевский Петр Васильевич

Затем Даль всерьез занялся литературой. В 1832 году были опубликованы его «Русские сказки. Пяток первый» . Он заводит знакомства и дружбу с известными писателями и поэтами: Гоголем, Пушкиным, Крыловым, Жуковским и другими. Вместе с Пушкиным Даль путешествует по России. Даль присутствовал при кончине Пушкина, лечил его после дуэли, участвовал во вскрытии.

Затем Даль всерьез занялся литературой. В 1832 году были опубликованы его «Русские сказки. Пяток первый» . Он заводит знакомства и дружбу с известными писателями и поэтами: Гоголем, Пушкиным, Крыловым, Жуковским и другими. Вместе с Пушкиным Даль путешествует по России. Даль присутствовал при кончине Пушкина, лечил его после дуэли, участвовал во вскрытии.

За свою биографию Владимир Даль написал более ста очерков, в которых рассказывал о русской жизни. Он много путешествовал, поэтому отлично знал русский быт. Также Даль составил учебники «Ботаника» , «Зоология» , а в 1838 году стал членом Петербургской академии наук.

За свою биографию Владимир Даль написал более ста очерков, в которых рассказывал о русской жизни. Он много путешествовал, поэтому отлично знал русский быт. Также Даль составил учебники «Ботаника» , «Зоология» , а в 1838 году стал членом Петербургской академии наук.

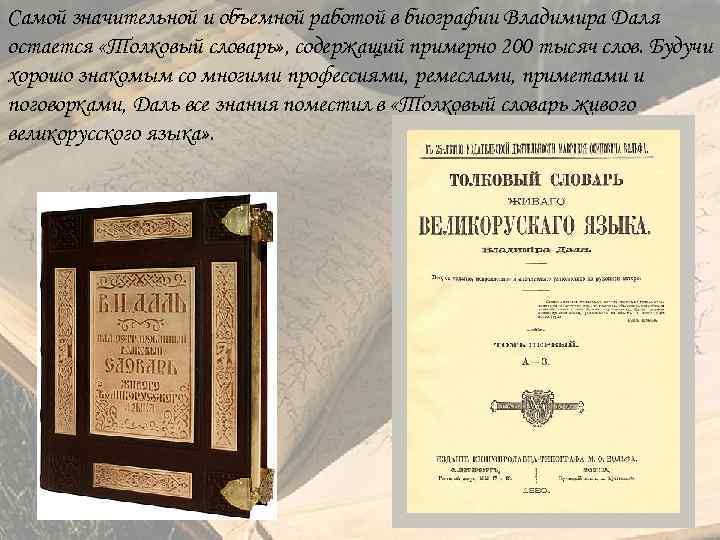

Самой значительной и объемной работой в биографии Владимира Даля остается «Толковый словарь» , содержащий примерно 200 тысяч слов. Будучи хорошо знакомым со многими профессиями, ремеслами, приметами и поговорками, Даль все знания поместил в «Толковый словарь живого великорусского языка» .

Самой значительной и объемной работой в биографии Владимира Даля остается «Толковый словарь» , содержащий примерно 200 тысяч слов. Будучи хорошо знакомым со многими профессиями, ремеслами, приметами и поговорками, Даль все знания поместил в «Толковый словарь живого великорусского языка» .

Необычайно широк круг интересов Даля собирателя. Он записывал произведения практически всех фольклорных жанров. Только А. Н. Афанасьев получил от него «более тысячи списков» сказок и произведений несказочной прозы. Около 150 текстов вошло в состав «Народных русских сказок» – это примерно четверть их объема.

Необычайно широк круг интересов Даля собирателя. Он записывал произведения практически всех фольклорных жанров. Только А. Н. Афанасьев получил от него «более тысячи списков» сказок и произведений несказочной прозы. Около 150 текстов вошло в состав «Народных русских сказок» – это примерно четверть их объема.

Перефразируя В. С. Бахтина, можно сказать, что «Даль знает всё» . Трудно назвать такую область духовной культуры русского народа, такой фольклорный жанр, которые не были бы представлены в словаре. Здесь мы найдем постоянные формулы и поэтические образы из былин и сказок, фрагменты баллад, похоронных плачей, календарных, свадебных и бытовых песен, приговоры свата и дружки, докучные сказки и анекдоты.

Перефразируя В. С. Бахтина, можно сказать, что «Даль знает всё» . Трудно назвать такую область духовной культуры русского народа, такой фольклорный жанр, которые не были бы представлены в словаре. Здесь мы найдем постоянные формулы и поэтические образы из былин и сказок, фрагменты баллад, похоронных плачей, календарных, свадебных и бытовых песен, приговоры свата и дружки, докучные сказки и анекдоты.

С 1849 по 1859 гг. Даль был управляющим Нижегородской удельной губернии конторой, что доставило ему возможности собрать разнообразный этнографический материал. За это время напечатаны многие статьи и сочинения. В Нижнем Новгороде Даль приготовил к изданию «Пословицы» и довел обработку словаря до буквы П. После переселения Даля в Москву начал выходить в свет его «Толковый Словарь» и напечатан другой капитальный труд всей жизни Даля: «Пословицы русского народа»

С 1849 по 1859 гг. Даль был управляющим Нижегородской удельной губернии конторой, что доставило ему возможности собрать разнообразный этнографический материал. За это время напечатаны многие статьи и сочинения. В Нижнем Новгороде Даль приготовил к изданию «Пословицы» и довел обработку словаря до буквы П. После переселения Даля в Москву начал выходить в свет его «Толковый Словарь» и напечатан другой капитальный труд всей жизни Даля: «Пословицы русского народа»

Под своим собственным именем Даль выпустил всего два фольклорных сборника – «Пословицы русского народа» и «О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа» . Тем не менее в русской дореволюционной фольклористике, пожалуй, только П. В. Киреевский может сравниться с ним по масштабам собирательской деятельности, а по количеству собственно ручных записей и он ему заметно уступает. Лидерство Даля в этой области становится еще более очевидным, если учесть огромный массив материалов, которые содержатся в его «Толковом словаре живого великорусского языка»

Под своим собственным именем Даль выпустил всего два фольклорных сборника – «Пословицы русского народа» и «О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа» . Тем не менее в русской дореволюционной фольклористике, пожалуй, только П. В. Киреевский может сравниться с ним по масштабам собирательской деятельности, а по количеству собственно ручных записей и он ему заметно уступает. Лидерство Даля в этой области становится еще более очевидным, если учесть огромный массив материалов, которые содержатся в его «Толковом словаре живого великорусского языка»

Великолепный и до сих пор непревзойденный образ представляет собой сборник В. И. Даля «Пословицы русского народа» , включающий 31 тысячу пословиц, сгруппированных в 180 тематико смысловых разрядов. В основном пословицы носят наднациональный характер или отражают «законы природы» , в том числе человеческой природы. – «Что имеем, не храним, потерявши, плачем» , или предписывают определенные правила поведения – «Цыплят по осени считают» .

Великолепный и до сих пор непревзойденный образ представляет собой сборник В. И. Даля «Пословицы русского народа» , включающий 31 тысячу пословиц, сгруппированных в 180 тематико смысловых разрядов. В основном пословицы носят наднациональный характер или отражают «законы природы» , в том числе человеческой природы. – «Что имеем, не храним, потерявши, плачем» , или предписывают определенные правила поведения – «Цыплят по осени считают» .

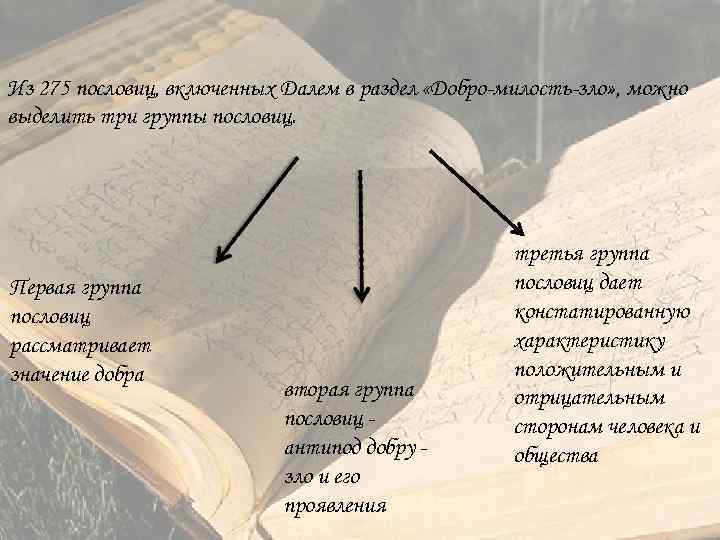

Из 275 пословиц, включенных Далем в раздел «Добро милость зло» , можно выделить три группы пословиц. Первая группа пословиц рассматривает значение добра вторая группа пословиц антипод добру зло и его проявления третья группа пословиц дает констатированную характеристику положительным и отрицательным сторонам человека и общества

Из 275 пословиц, включенных Далем в раздел «Добро милость зло» , можно выделить три группы пословиц. Первая группа пословиц рассматривает значение добра вторая группа пословиц антипод добру зло и его проявления третья группа пословиц дает констатированную характеристику положительным и отрицательным сторонам человека и общества

Оценка интересующего нас явления во всех трех группах пословиц будет выражена по разному. Большая группа пословиц говорит о том, как тяжела жизнь, оправдывая недостатки людей, снисходительно говоря об их слабостях, например: «Видно не с той ноги порог переступил» , «Левой ногой с постели ступил» , «Бог тебе судья. Господь с тобой» .

Оценка интересующего нас явления во всех трех группах пословиц будет выражена по разному. Большая группа пословиц говорит о том, как тяжела жизнь, оправдывая недостатки людей, снисходительно говоря об их слабостях, например: «Видно не с той ноги порог переступил» , «Левой ногой с постели ступил» , «Бог тебе судья. Господь с тобой» .

О собранных Далем пословицах и поговорках Пушкин отозвался восторженно: «Что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото! Ваше собрание не простая затея, не увлечение. Это совершенно новое у нас дело. Вам можно позавидовать - у Вас есть цель. Годами копить сокровища и вдруг открыть сундуки перед изумлёнными современниками и потомками!» "А. С. Пушкин и В. И. Даль в виде святых Косьмы и Дамиана". Икона XIX в.

О собранных Далем пословицах и поговорках Пушкин отозвался восторженно: «Что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото! Ваше собрание не простая затея, не увлечение. Это совершенно новое у нас дело. Вам можно позавидовать - у Вас есть цель. Годами копить сокровища и вдруг открыть сундуки перед изумлёнными современниками и потомками!» "А. С. Пушкин и В. И. Даль в виде святых Косьмы и Дамиана". Икона XIX в.

Григорович вспоминал о Дале: «Пользуясь своим положением, он рассылал циркуляры по всем должностным лицам внутри России, поручая им собрать и доставить ему местные черты нравов, песни, поговорки и прочее» . Но не чиновники своими подношениями составляли далевские коллекции. Все шире расходилась слава Даля, не только писателя, очеркиста, но и подвижника, взявшего на свои плечи общенациональное дело. Со всех концов России доброхоты посылают ему свои собрания, списки редких слов и речений. Это было время пробуждения интереса в обществе к быту, жизни народа. Русское географическое общество созданное при живом участии Даля, разослало во все концы России «Этнографический циркуляр» с предложением изучать быт населения всех краев»

Григорович вспоминал о Дале: «Пользуясь своим положением, он рассылал циркуляры по всем должностным лицам внутри России, поручая им собрать и доставить ему местные черты нравов, песни, поговорки и прочее» . Но не чиновники своими подношениями составляли далевские коллекции. Все шире расходилась слава Даля, не только писателя, очеркиста, но и подвижника, взявшего на свои плечи общенациональное дело. Со всех концов России доброхоты посылают ему свои собрания, списки редких слов и речений. Это было время пробуждения интереса в обществе к быту, жизни народа. Русское географическое общество созданное при живом участии Даля, разослало во все концы России «Этнографический циркуляр» с предложением изучать быт населения всех краев»

Сочинения Цыганка. (1830) Русские сказки из предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные Казаком Владимиром Луганским. Пяток первый. (1832) Исследование о скопческой ереси. (1844) Картины из русского быта (1848) Пословицы русского народа. (1862) Толковый словарь живого великорусского языка (первое издание - 1867)

Сочинения Цыганка. (1830) Русские сказки из предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные Казаком Владимиром Луганским. Пяток первый. (1832) Исследование о скопческой ереси. (1844) Картины из русского быта (1848) Пословицы русского народа. (1862) Толковый словарь живого великорусского языка (первое издание - 1867)

2001 год в честь 200 летия со дня рождения В. И. Даля, ЮНЕСКО объявил годом В. И. Даля. В Луганске, на родине Владимира Даля, в память о выдающемся человеке создан Литературный музей В. И. Даля. Дом музей В. И. Даля в Москве открыт в 1986 году. Дом семьи Далей в Луганске, сейчас дом музей

2001 год в честь 200 летия со дня рождения В. И. Даля, ЮНЕСКО объявил годом В. И. Даля. В Луганске, на родине Владимира Даля, в память о выдающемся человеке создан Литературный музей В. И. Даля. Дом музей В. И. Даля в Москве открыт в 1986 году. Дом семьи Далей в Луганске, сейчас дом музей

«Язык не пойдет в ногу с образованием, не будет отвечать современным потребностям, если не дадут ему выработаться из своего сока и корня, перебродить на своих дрожжах. …Умереть сегодня страшно, а когда нибудь ничего. …Мы, кого обидели, зла не помним. » (В. И. Даль)

«Язык не пойдет в ногу с образованием, не будет отвечать современным потребностям, если не дадут ему выработаться из своего сока и корня, перебродить на своих дрожжах. …Умереть сегодня страшно, а когда нибудь ничего. …Мы, кого обидели, зла не помним. » (В. И. Даль)

Литература: 1. В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка: В четырёх томах. Т. 3. П. – М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2002. 2. В. И. Даль. Большой иллюстрированный толковый словарь русского языка: современное написание: ок. 1500 ил. /В. И. Даль. М. : Астрель: АСТ: Транзиткнига, 2005. 3. В. И. Даль. Пословицы русского народа. – М. : ООО «Издательство АСТ»: ООО «Астрель» , 2001. 4. В. Порудиминский. Даль. Жизнь замечательных людей. М. : 1971. 5. Тихонов А. И. «Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля. //В. И. Даль. Справочно информационные материалы. К 200 летию со дня рождения//. 6. Ю. А. Новиков. Этнолингвистическое наследие Владимира Даля

Литература: 1. В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка: В четырёх томах. Т. 3. П. – М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2002. 2. В. И. Даль. Большой иллюстрированный толковый словарь русского языка: современное написание: ок. 1500 ил. /В. И. Даль. М. : Астрель: АСТ: Транзиткнига, 2005. 3. В. И. Даль. Пословицы русского народа. – М. : ООО «Издательство АСТ»: ООО «Астрель» , 2001. 4. В. Порудиминский. Даль. Жизнь замечательных людей. М. : 1971. 5. Тихонов А. И. «Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля. //В. И. Даль. Справочно информационные материалы. К 200 летию со дня рождения//. 6. Ю. А. Новиков. Этнолингвистическое наследие Владимира Даля

«Читая Словарь Даля как повесть, не только слышишь ритмы, но и любуешься красками языка, будто полярным сиянием»

В.Д. Берестов

Владимир Иванович Даль - автор всем известного «Толкового словаря живого великорусского языка» - «жемчужины» русской литературы, выдающегося памятника культуры России. Но мало кто знает из наших современников, что В. И. Даль - блестящий морской офицер, врач, хирург, писатель (псевдоним Казак Луганский), ученый в области этнографии, статистики, в области зоологии и ботаники.

Более полутора веков прошло с тех пор, как появились книги Владимира Ивановича Даля. Но ценители литературы по-прежнему зачитываются его сказками, заглядывают в его толковый словарь, радуясь встрече с точными, яркими народными словами. Созданное В. И. Далем иначе как подвигом не назовешь - подвигом всей жизни.

Владимир Иванович Даль родился 10 (22) ноября 1801 года на юге России, в местечке Лугань. Здесь прошло его детство, здесь зародилась любовь к отчему краю, которую он пронес через всю свою долгую жизнь.

О родителях своих Даль писал так: «Отец был строг, но очень умен и справедлив; мать добра и разумна и лично занималась обучением нашим, насколько могла…».

В судьбе Владимира Ивановича было немало крутых поворотов, когда он решительно менял образ жизни, место жительства и даже профессию.

На литературное поприще Даль вступил еще во время учебы в Морском кадетском корпусе. В 1818 году была написана первая поэма «Вадим». В 1830 году в «Московском телеграфе» вышла его повесть «Цыганка», которую издатель журнала Н. А. Полевой назвал «превосходным сочинением». Однако известность Владимиру Ивановичу принес сборник сказок «Русские сказки, из предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные Казаком Луганским. Пяток первый», вышедший в 1832 году.

Часть творческой жизни Даль посвятил произведениям для детей. Создавая книги для ребят разных возрастов, он придавал этой работе очень большое значение. Он учил маленьких читателей хорошему родному языку, приобщал к народному творчеству, формировал нравственные чувства.

Но чем бы Владимир Иванович ни занимался, он, прежде всего, оставался собирателем языкового и этнографического материала

53 года из прожитых 71 были посвящены работе над «Словарем». А все началось в 1819 году, когда 18-летний мичман Владимир Даль записал первое заинтересовавшее его слово, произнесенное новгородским ямщиком - «замолаживать».

Еще при жизни Владимир Иванович Даль был удостоен ряда престижных премий и почетных званий. Академия наук присудила автору «Словаря» Ломоносовскую премию и избрала его своим почетным членом. Русское географическое общество увенчало «Словарь» Константиновской золотой медалью. Дерпский университет также присудил почетную премию Геймбюргера своему питомцу за успехи в языкознании. Общество любителей российской словесности просила Даля «оказать Обществу высокую честь - принять звание почетного его члена».

«...пишущий строки эти полагает, что пришла пора подорожить народным языком и выработать из него язык образованный...» В. И. Даль

Язык - лучший посредник для установления дружбы и согласия. В. И. Даль

Язык - это богатство и гордость народа. У каждого языка своя история, своя судьба, связанная с судьбами других языков. В своем высказывании «Язык есть вековой труд целого поколения» учёный, писатель и лексикограф, Владимир Иванович Даль, говорит о том, что каждое поколение вносит весомый вклад в формирование и развитие языка. Действительно, трудно не согласиться со столь коротким, но в то же время емким высказыванием писателя, так как язык, как часть духовного наследия и результат труда целого поколения, формировался на протяжении нескольких веков.

Через язык люди учатся понимать культуру, обычаи и обряды. Язык - благополучие народа, он способствует объединению и сплочению наций. Отношение к родному языку и к родной истории как к великому наследию - это главный показатель культуры любого человека. Каково же сегодняшнее положение великого наследия? Как мы строим свою речь, как пишем? Умеем ли мы пользоваться всем тем богатством языка, которое досталось нам по наследству от прошлых веков, несем ли мы ответственность за каждое произнесенное слово?

Владение языком в его истинном значении развивает личность человека и дает небывалую власть над словом. Ведь слово - это настоящее сокровище. Вспомнить хотя бы строки русского поэта Вадима Шефнера, которые говорят о том, что «словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести».

Мы живем в мире, где общение играет главную роль в жизни. Каждый день мы говорим о чем-нибудь с близкими людьми, выражаем собственное мнение, радуемся, переживаем и разочаровываемся, признаемся в чувствах. Самое главное, чтобы в эти моменты мы осознавали, что наши слова подкреплены серьезными мыслями. Ведь мало научиться говорить, важно сделать так, чтобы наша речь была зеркалом нашей души, а слова были отражением мыслей, чувств, принципов и убеждений. К этому призывал древний ученый и мыслитель Сенека: «Пусть будет нашей высшей целью одно: говорить, как чувствуем, и жить, как говорим»

Вы никогда не задумывались, почему многие труды великих писателей остаются в литературном наследии веками и не теряют своей актуальности в наши дни? Почему эти произведения после прочтения оставляют неизгладимый отпечаток в нашей душе? Дело в том, что в каждую фразу, в каждое слово автор вкладывает свои мысли, чувства, эмоциональные ощущения. Можно сказать, что авторы отдают нам частицу себя в виде своих произведений. А что взамен отдаем мы?...

Стремление к знаниям, трудолюбие, осознание своего человеческого достоинства, умение бороться с несправедливостью и злом, жить в мире и согласии, любить и беречь свой язык - вот то, чему они учат нас в своих литературных трудах. Именно эти черты хотели бы видеть у своего народа А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н.Толстой, М. А. Булгаков, А. П. Чехов и другие великие писатели.

Идеи толерантности и патриотизма находят свое отражение не только в культуре и литературе последних веков, их начало тянется из далеких глубин устного народного творчества. Если вспомнить пословицы, поговорки, сказки, былины, то в каждой из них можно найти глубокий смысл, сохранившийся до наших дней. Они как некие «формулы» жизни дают наставления и служат образцом нравственности и духовности. Говоря о пословицах и поговорках, мы можем сказать, что язык - это душа народа.

Язык хранит историю государства. Заглядывая на страницы истории нашего государства, мы увидим, что она богата на великие события: принятие христианства, объединение Руси, Татаро-монгольское нашествие, Куликовская битва, победы Суворова и Кутузова, Великая Отечественная война, Октябрьская революция, распад СССР и другие великие исторические события. Язык в данном случае отражает историю великой страны, великого народа, является памятью народа о победах и поражениях, успехах и неудачах, героизме и предательстве.

Подводя итог, хотелось бы снова обратиться к высказыванию Владимира Ивановича Даля « Язык есть вековой труд целого поколения» и сказать о том, что мы, современники, должны дорожить нашим языком как великим духовным наследием.

В АО “Казахтелеком” прошёл республиканский конкурс на знание государственного языка

Нагия СМАГУЛОВА, директор организационно-контрольного департамента АО “Казахтелеком”, представляя победителей, напомнила, что внедрение государственного языка было начато в компании в 1997 году, а в 2003 году была разработана программа на поэтапной основе. Первый этап был завершен в 2013 году, а сейчас реализуется второй этап, рассчитанный на 2014-2016 годы.

Она подчеркнула, что в компании создается атмосфера, при которой бы работники чувствовали причастность и заинтересованность в изучении государственного языка:

- Мы обеспечиваем обучение на безвозмездной основе, и такую возможность компания предоставляет всем желающим работникам. При реализации программы 2001-2010 годов было фронтальное обучение, сейчас проводится по уровням, в зависимости от владения государственным языком, - отметила Нагия Смагулова.

И это вкупе с ежегодными конкурсами и материальным стимулированием дает отличный результат: сейчас доля владеющих государственным языком в компании составляет 48,5 процента. Нагия Смагулова считает, что это хороший показатель для такой большой компании, как “Казахтелеком”.

О том, как, собственно, проходил конкурс на звание “Лучший руководитель организационно-контрольного отдела филиалов, владеющий государственным языком - 2016” и “Лучший руководитель отдела управления и развития персонала филиалов, владеющий государственным языком - 2016”, рассказала Гульшахар ТЫНЫБЕКОВА.

- Наша цель, - сказала она, - расширить применение госязыка во всех направлениях деятельности “Казахтелекома”. Начинали мы с нижних уровней персонала и поднялись до руководящих кадров. Я, пожалуй, единственная, кто знал все вопросы нынешнего конкурса, и я максимально загрузила себя по работе, чтобы меня не отвлекали расспросами о предстоящем состязании, и хранила тайну. Членам жюри надо было оценить по пятибалльной системе ответы конкурсантов, касающиеся непосредственно их работы, были дополнительные вопросы по национальным традициям, знанию творчества наших акынов и писателей... Коллеги нас не разочаровали: все прекрасно владеют казахским языком. А как творчески подошли участники к презентации “Я и моя работа”! За три минуты некоторые сняли занимательное кино, в котором нашлось место и юмору, и полету фантазии.

По поводу призовых мест у членов жюри разногласий не возникло, когда подводили итоги, выяснилось, что высший балл поставили все одним и тем же сотрудникам.

В этом году правление “Казахтелекома” решило заслуженно поощрить еще 11 человек в разных номинациях: “За глубокое знание государственного языка”, “За проявленные яркие способности”, “За творческий подход” и так далее…

Новшество - больше награжденных - понравилось и жюри, и конкурсантам, которым были вручены дипломы соответствующих степеней и призы.

Счастливые победители Зауре ХАМЗИНА, начальник отдела организационно-кадровой работы ДАИКТ - филиал АО “Казахтелеком”, и Гулян АХМЕТКЫЗЫ, начальник организационно-контрольной службы РДТ “Алматытелеком”, поделились своими впечатлениями.

Зауре призналась, что воспользоваться шпаргалками даже не пришло в голову, настолько все серьезно было. Как на ЕНТ у школьников. Но когда они вошли в аудиторию, мало кто смог сдержать улыбки: билеты были прикреплены к асыкам, которые надо было вытаскивать из коржуна!

Гулян рассказала, что пыталась отпроситься с конкурса, был семейный повод. Но когда она обратилась с просьбой, начальство коротко и категорично сказало: нет, если руководящие работники начнут пропускать такие мероприятия, то как можно требовать знаний от подчиненных?! Гулян созвонилась с братом, объяснила ему, насколько она любит свою работу и почему просит всю свою родню понять ее и переменить дату семейного мероприятия. Родня посовещалась и решила перенести дату. А Гулян выиграла в конкурсе!